當家人突然中風倒下,整個家庭的節奏瞬間被打亂,心中充滿徬徨與無助。腦中風,是腦部血管的阻塞或破裂,導致腦神經受損,進而影響動作、語言、吞嚥甚至情緒。

這一切的變化,不只發生在病人身上,更深刻地影響著整個家庭。

很多人以為中風後的生活只能被動接受,但事實並非如此。只要掌握正確的方法、把握黃金時期、早期介入復健,許多失去的功能都有機會改善,甚至重建。

如果您正在焦急地尋找答案,不知道從何開始,請放心。我們為您整理了最完整的中風照顧資訊,陪您從醫院到回家,一步一步走穩這段漫長的復健之路。

📖 當家人中風倒下後?一個從零開始的照顧故事與叮嚀:給剛踏上這條路的您

給心急的您:度過難關的三大定心丸

家人倒下的瞬間,世界天旋地轉。在徬徨無助中,請先穩住心神,專注於最重要的三件事:

- 肯定第一步:您已做對了最重要的事 從發現不對勁到緊急送醫,您已經陪家人完成了最驚險、最關鍵的第一步。現在,請相信醫療團隊,他們會全力穩定病情,為後續的復健之路打下最穩固的基礎。

- 專注於當下:穩定病情是首要任務 住院初期,您會看到許多管路與監測儀器。請理解,此刻的重點是穩定血壓、呼吸等生命跡象。家屬能做的最好的事,就是給予安靜的陪伴、信任的配合,讓病人得到最好的休息。

- 望向未來:盡早了解與準備復健 當醫師判斷病情穩定,復健就會立刻開始。您可以開始主動詢問醫師或護理師:「什麼時候復健科會來?」、「我們現在可以幫忙做些什麼(如關節活動)?」提前建立觀念,能讓您在進入復健階段時不再手忙腳亂。

重點閱讀

認識中風:這不僅是身體的變化

當我們聽到「腦中風」,腦中浮現的常常是癱瘓、失語。但其本質是,大腦這座總指揮中心,因為血流出了問題而受傷了。

大腦的每個區域都各司其職,控制著我們的一舉一動。當某區域因血管問題而缺氧壞死,對應的功能就會「突然失靈」,這就是中風後遺症。這不僅是身體的挑戰,更是整個家庭生活模式改變的起點。

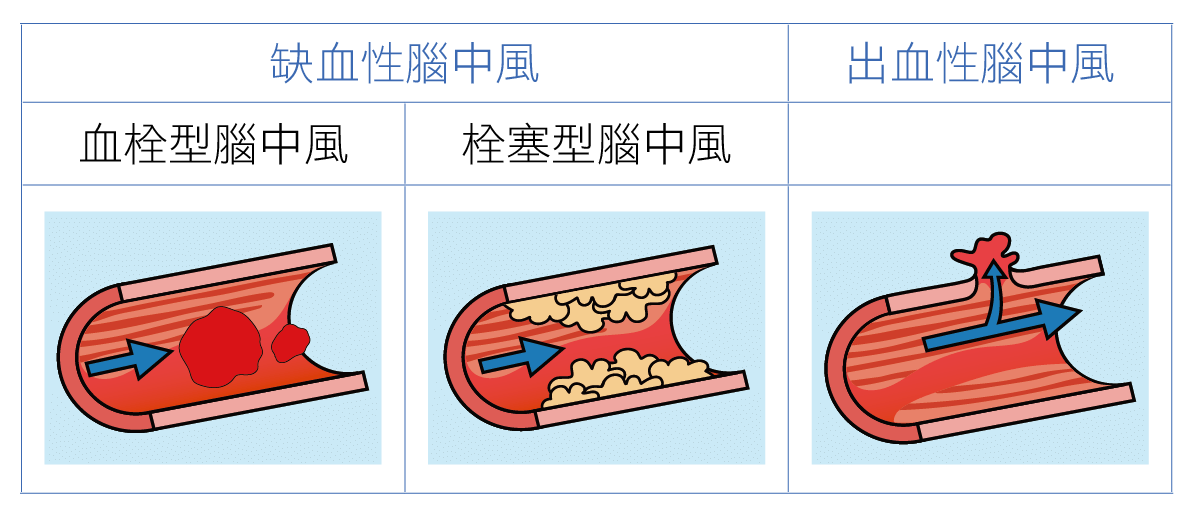

中風的三種類型,每一種都不能輕忽

- 1. 缺血性腦中風 (腦梗塞): 最常見,約占8成。因腦血管硬化狹窄,或由心臟等處飄來的血塊堵塞血管所致。

- 2. 出血性腦中風 (腦出血): 約占2成。因長期高血壓或腦血管瘤等因素導致腦血管破裂,血液壓迫腦組織。

- 3. 暫時性腦缺血發作 (TIA,小中風): 症狀與中風類似,但在24小時內完全恢復。⚠️注意:這是大中風前的嚴重警訊!

中風不是終點,而是重新學習的開始

中風後,可能會面臨以下挑戰:

- 動作障礙: 單側手腳無力、偏癱

- 語言障礙: 說不出話 (失語症) 或聽不懂

- 認知問題: 注意力、記憶力、判斷力下降

- 感覺異常: 身體或臉部感覺麻木、遲鈍、過度敏感

- 吞嚥困難: 容易嗆咳、進食困難

- 情緒與心理變化: 憂鬱、焦慮、易怒

- 意識狀態改變:在某些嚴重情況下,中風也可能導致昏迷或植物人狀態。

請記得,復健的目標,就是為了讓這些能力一點一滴找回來。

深入了解中風的多元挑戰

📖 語言問題: 中風後聽不懂也說不出?失語症復健的完整指南

📖 認知問題: 中風後注意力不集中、記憶力變差?常見認知問題與復健

📖 感覺問題: 中風後手腳麻木遲鈍?感覺統合與居家感覺訓練指南

📖 吞嚥問題:中風後吞嚥困難:別讓「吃」成為負擔!認識、影響與復健全攻略

📖 大小便失禁:失禁原因?中風失智失禁怎麼辦?大小便如廁控制訓練

📖 睡眠問題:中風後失眠、嗜睡,從生活作息開始改善!

📖 空間忽略:中風後「左邊世界不見了」?一起點亮患側空間忽略症候群的復健之路!

📖 意識與昏迷:腦傷植物人復健!感覺刺激改善病人意識狀態,幫助昏迷患者甦醒!

中風復健的漫漫長路:各階段目標與團隊

中風復健是一場需要跨專業團隊合作的旅程,包括醫師、護理師、社工師,以及三大核心治療師:

- 物理治療師 (PT): 專注於走路、站立、平衡等「大動作」功能訓練。

- 職能治療師 (OT): 專注於食衣住行等「日常生活自理」能力、手部精細動作及認知訓練。

- 語言治療師 (ST): 專注於語言溝通與吞嚥功能的評估與訓練。

破解黃金恢復期的迷思:不只是時間賽跑

許多人聽過「中風後3到6個月是復健黃金期」,因而焦慮萬分,或是在半年後感覺進步趨緩便心灰意冷。請記得,黃金期不等於有效期限! 這段時間,大腦神經處於自發性修復最活躍的階段,復健的「效率」最高,但不代表時間一過,進步就會停止。神經可塑性是終生存在的,即使在中風數年後,只要透過正確、足量且有目標的訓練,大腦依然能持續學習、建立新的神經連結。關鍵在於找到對的方法,持續不懈地練習。

📖 深入了解復健時程與關鍵: 中風復健多久才會好?有復健黃金期嗎?五大關鍵快速恢復!

第一站:急性住院期的治療與復健 (約0-28天)

發病送醫後,首要目標是穩定生命跡象。當醫師評估狀況穩定,就會立即照會復健科,開始「早期床邊復健」。

- 治療重點: 穩定生理、預防併發症 (如壓瘡、關節攣縮)、開始基礎自我照顧訓練 (如翻身、坐起)。

- 家人可以做什麼: 在治療師指導下,盡早為患者執行「被動關節運動」,維持關節活動度。

📖 急性復健:中風急性治療與復健

第二站:該轉院還是回家?急性後期照護 (PAC)

健保住院約28天後,將面臨抉擇。若符合資格,醫師會建議轉介至 「急性後期整合照護計畫 (PAC)」。

- PAC計畫是什麼? 在住家附近的合作醫院,進行為期數週的高強度、密集復健治療。目標是最大化病人的恢復潛力,減輕家庭照顧負擔。

- 其他選擇: 若不符合PAC或有其他考量,可選擇繼續住院、返家後門診復健,或尋找長照機構。每種選擇各有利弊,需與家人及醫療團隊共同討論。

📖 轉院流程:中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療?

📖 中風PAC:中風PAC – 什麼是中風急性後期整合照護計畫?

第三站:慢性期的居家復健與生活重建

返家,才是真正挑戰的開始。此時可運用的資源包括:

- 復健診所/自費復健: 若想獲得更客製化、一對一的指導,可考慮自費復健單位。

- 長照2.0服務: 務必申請長照服務! 可獲得居家照顧、專業復能指導 (治療師到府)、喘息服務、輔具評估與補助、無障礙環境改善等資源。

- 輔具與居家改造: 打造安心復健之路

📖 申請長照復健推薦:中風後去哪復健? 患者家屬醫院診所復健治療推薦名單

📖 申請長照:長照2.0申請補助懶人包-長期照顧服務一看就懂

📖輔具與居家環境建議:中風輔具與居家改造全攻略:打造安心復健之路,重拾獨立生活

當生活逐漸穩定,更高層次的目標,如重返職場或恢復駕駛能力,也可能成為復健的一部分。

📖 實戰手冊: 中風居家復健怎麼做?居家生活復健全攻略,重拾自理力

📖 認知復健:中風後認知復健怎麼做?職能治療師的3階段生活訓練,重建食衣住行能力

📖 輔具與居家改造:中風輔具與居家改造全攻略:打造安心復健之路,重拾獨立生活

📖 進階目標: 中風後可以開車嗎?重新考照的評估與準備流程

📖 生活復能案例:中風後跌倒腳踝骨折復健,從臥床到出門買菜。

這部影片介紹的是一位中風多年的大姊,因為患側骨折臥床兩個月後,重新訓練走出家門出門買菜的訓練過程。

核心復健觀念:我們練的不是手腳,是大腦!

中風復健的根本,在於利用 「神經可塑性」。壞死的神經細胞雖無法再生,但透過大量、重複、有目標的正確訓練,可以刺激大腦長出新的神經連結、重組指揮路徑,進而恢復功能。

動作復健的五大心法:

- 練的是大腦,不是蠻力。

- 訓練時務必專心致志。

- 先把「動作品質」做好,再求「力量」。

- 將復健動作應用於「日常生活」中。

- 只有「重複」才能帶來進步。

📖 核心觀念: 想讓復健效果更好?你必須了解的「動作學習」是什麼

📖 病友指南: 中風復健怎麼做才有效?五大關鍵幫你找回康復的方向與信心

📖 照顧者指南: 中風照顧指南|家屬如何協助復健?掌握五大原則陪伴持續進步

常見復健問題與居家訓練技巧

如何進行中風後的動作復健?

動作恢復分為三階段:誘發期 → 強化期 → 應用期。初期需靠治療師誘發動作,待力量出現後,應強化自主控制,最終目標是將學會的動作應用在生活中。

📖 階段性訓練: 中風手部復健的六大階段:確認目標,讓復健不卡關

📖 技巧應用: 讓手動起來的秘訣:如何讓手出現在生活裡?

📖 善用輔具: 工欲善其事必先利其器:中風手部復健輔具/器材推薦

📖 常見問題: 中風後肩膀、手腳好痛怎麼辦?

📖 手部復健關鍵:腦中風後手部復健的秘訣!?

這部影片介紹了腦中風手部復健的關鍵訣竅:評估程度、設定目標、生活中持續練習

破解!常見的錯誤復健迷思

- 甩手功/手拉架有用嗎? 千萬不要! 這類動作容易造成肩關節拉傷或半脫位,對神經恢復沒有幫助。

- 好手帶壞手就對了? 不完全對。在特定情況下有用,但過度依賴好手,反而會讓大腦忽略患側,產生「習得性廢用」。

如何處理中風後的肌肉張力緊繃、痙攣 (Spasticity)?

中風後的肌肉張力緊繃,常被稱為痙攣 (Spasticity),它是由於潛意識控制的神經路徑受損所致。與其蠻力對抗,不如透過正確的動作訓練來改善。過度的拉筋可能引發更強的牽張反射,讓肌肉更緊繃。重點是將專注力放在「控制動作」本身。

📖 面對肌肉張力:中風復健面對肌肉張力,不要對抗它

中風後如何訓練平衡與走路?

平衡是站立與行走的地基。初期可從坐姿平衡開始練習,再進階到站姿。行走訓練切勿操之過急,不正確的「環狀步態」(走路像划船)一旦養成,未來很難矯正。

📖 下肢訓練:訓練站立和走路要先練好的五大關鍵動作!

📖 代償步態:中風後走路不穩?代償步態5大原因與復健運動全攻略

中風的日常生活照護與心理支持

如何協助家人獨立完成食衣住行?

職能治療的精髓,在於透過技巧分析與輔具,讓患者重拾生活自理能力。

- 穿衣: 掌握「先穿患側、後穿健側;先脫健側、後脫患側」的原則。

- 洗澡: 浴室務必加裝扶手、使用防滑墊與洗澡椅。

- 吃飯: 可使用萬用套帶、加重餐具等輔具,讓患者自己練習吃飯。

📖 職能治療的精髓: 吃飯、穿衣、洗澡卡關?職能治療師的「活動分析」心法

📖 生活自立:中風出院後回家怎麼復健?居家生活復健全攻略,重拾自理力!

📖 生活訓練案例:中風手部復健秘訣:職能治療師教你患側手生活訓練,告別麻痺與無力!

這部影片示範了在家中如何將復健動作應用在生活動作中,從一開始的基本動作練習,最後結合起來應用在練習洗澡的動作!

如何面對與鼓勵不想復健的家人?

「加油!」、「你要努力!」這類話語有時反而會造成壓力。關鍵在於「引發動機」,而不是強迫。同理他可能正處於憂鬱、挫折的階段,並將復健與他真正在乎的事連結起來。

📖 心理支持: 家人變得愛生氣或憂鬱?認識「中風後憂鬱」與應對方法

📖 動機來源: 中風復健動機不足怎麼辦?行為改變五階段解析與家屬應對指南

照顧者,也請別忘了照顧自己,您不是一個人面對挑戰

照顧中風家人是一條漫長而充滿挑戰的路,沒有人能獨自扛起所有重擔。這不僅考驗病友的毅力,也可能為家庭帶來巨大的壓力和經濟負擔。然而,請您務必記得:您不是一個人面對這一切。

台灣政府提供了豐富的長期照顧服務(長照2.0),旨在減輕家庭負擔,並提供專業的復能與生活支持。這些寶貴的社會資源涵蓋了從居家照顧、專業復能(如治療師到府指導)、交通接送、輔具申請與無障礙環境改善,到喘息服務等多方面支援。善用這些資源,不僅能讓病友獲得持續且專業的照護,也能讓照顧者得到必要的喘息空間,避免身心俱疲。

📖 長照2.0申請補助懶人包: 想了解如何申請這些寶貴的社會資源嗎?我們為您整理了最完整的資訊,教您一步步搞懂長照2.0的申請流程、服務項目與補助條件。

📖 身心障礙證明與重大傷病卡申請指南: 中風後,如何申請身心障礙證明與重大傷病卡?這是病友與家屬必看的最強指南!

📖 中風討論社團: 同時,尋求支持團體,與有相同經歷的病友或家屬交流,也能為您帶來心靈上的慰藉與實用的經驗分享。

重塑生活,開啟中風後的每一章

中風確實為人生帶來巨大的轉折與挑戰。它會改變許多既有的生活模式與期待,這是一個需要時間去理解和調適的現實。然而,如同生命中許多無法預期的變化,這也提醒著我們,人生從未有固定腳本,每一年、每一階段,我們都在學習如何與新的自己共存。

這份指南從急性期照護到居家復健,為您提供了從醫療、復能到日常生活適應的全面資訊。我們的核心目標,是協助您和家人掌握實用的策略,理解如何透過正確的復健,逐步重拾功能,並善用台灣長照2.0等社會資源,為漫長的康復旅程提供堅實的後盾與支持。

擺脫單一的「病人」標籤,是中風後更深層的課題。這是一個邀請,邀請您重新檢視與現有能力的關係,探索在新的身體狀態下,如何繼續參與生活、發展興趣,並定義屬於自己的價值。中風是生命歷程中的一次變化,而非終點。透過積極應對與調整,您將有機會發現,即使在挑戰之後,依然能找到屬於您的節奏,開啟並豐富人生的新篇章。

📮 想獲得更多復健技巧與教學資源?歡迎追蹤我們:

職能治療師、吱吱復健創辦人,《中風復健這樣做》作者。專長中風復健與帕金森動作訓練,分享實用經驗、輔具應用與長照照顧技巧(如失智、骨折、衰弱、臥床長輩復能)。

若你在復健上卡關,也歡迎透過私訊一起討論適合的方式。