中風後,很多人會問:「我這隻壞手還能用嗎?」家人也會說:「他現在好像只能靠好手,壞手都沒動靜。」但其實,就算現在壞手不太會動,也不是完全沒救。有一種方法叫做「雙側上肢訓練」(英文叫 Bilateral Arm Training,簡稱 BAT),就是讓「好手帶壞手」一起動,幫助大腦重新學會控制壞手。

這篇文章會用白話文帶你了解:什麼是雙側上肢訓練?什麼人適合?有哪些做法?怎麼在家開始練?而且會告訴你為什麼這方法有用,不是亂動一通就有用,而是有科學研究支持的練法。

想了解大量練習患側邊的療法請點:侷限誘發|中風患側復健訓練,限制好手給讓患側手多一點機會練習吧!

一、什麼是雙側上肢訓練?

雙側上肢訓練,顧名思義,就是「兩隻手一起練」。這不是說兩手都要很靈活才行,反而是設計給「一手還可以、一手不太會動」的人。透過好手的幫忙、帶動,讓壞手也一起動起來。

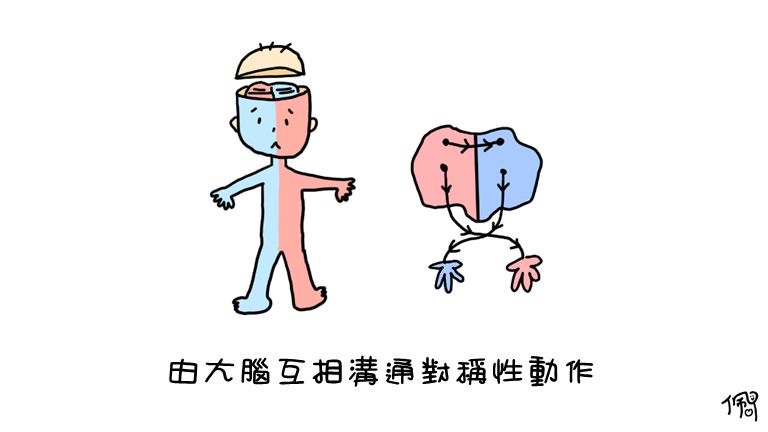

你可以想像,大腦控制左右兩邊的手,本來就是會互相連結、互相協調的。中風以後,壞手那邊的腦區像是「斷線」,BAT 就是幫它「重新接線」,讓兩邊重新溝通。

這個訓練最大的好處是——就算你壞手動不了,也可以靠好手一起「假裝在動」,讓大腦重新學會「我要動這隻手」的感覺。只要大腦願意參與,恢復的機會就存在。

為什麼從「好手帶壞手」開始比較有效?

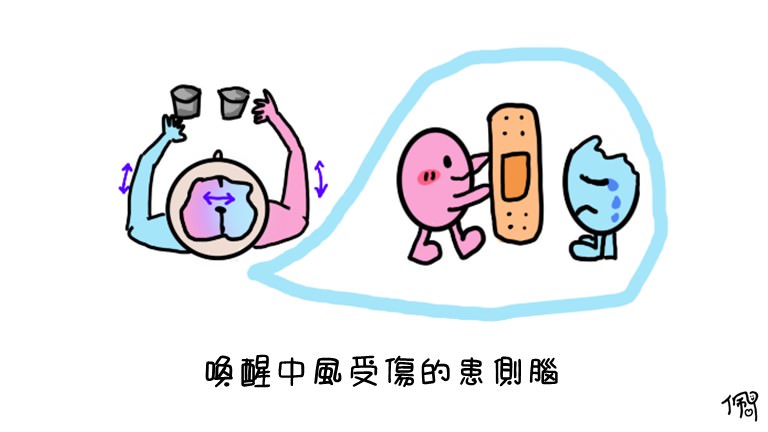

中風後,大腦受傷的一側神經網路會變得比較沉默,而健側大腦反而會過度活躍,這樣一來,原本要控制壞手的那一邊大腦就更難啟動。你可以把它想像成一邊太吵、一邊太安靜,結果該發聲的那邊根本插不上話。

如果一開始就硬要壞手自己動、自己出力,對大腦來說其實很吃力,因為那邊的神經訊號已經斷線或非常微弱了。這時候,反而是透過「好手帶壞手」這種方式,讓大腦兩邊重新建立連線,效果會比較好。

研究顯示,當兩手一起做動作,例如推牆、舉高、擦桌子,大腦左右半球會同步啟動,透過中間那條叫做「胼胝體」的橋樑互相溝通,原本沉睡的那邊就有機會慢慢醒過來。

這種方式不會取代壞手的功能,而是創造一個「壞手有參與感」的狀態,讓大腦重新學會控制它。尤其是在壞手幾乎無力、無法主動動作的初期,「好手帶壞手」反而是最實際的起點。

等到壞手開始有一點點動作了,之後就可以銜接到更進階的訓練,例如侷限誘發或功能性任務練習,這樣才是比較符合神經復健邏輯的完整路徑。

雙側動作訓練激發神經可塑性

中風後壞死的神經細胞已經無法復原,但事實上大腦有數十億的神經細胞,只要透過不斷的刺激與練習,就能夠激發受傷區塊附近的神經元產生新的連結,取代原有壞死的神經細胞功能,透過對稱性動作訓練就可以誘發這樣的神經自我修復機制幫助中風患者重新取得控制患側肢體動作的能力!

更了解神經可塑性請點:中風神經可塑性|大腦中風後動作神經恢復的關鍵-你了解多少呢?

如何促進神經可塑性:神經可塑性|中風復健最重要的機制!

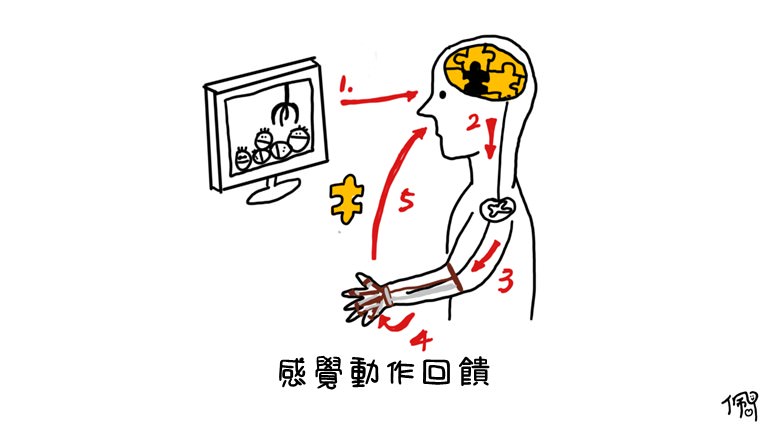

感覺動作回饋刺激大腦功能

當大腦發號施令控制雙手動作的時候,其實同時也不斷地接收感覺訊息,修正動作的表現。例如伸手向前時,除了用眼睛看著我們的手做出動作以外,關節肌肉也會傳給大腦本體覺訊息,告訴大腦肩膀、手肘手腕等各關節的動作角度,使大腦能夠更順利地控制我們的雙手動作。

其實除了患者自己的感覺回饋,身旁的人也可以給回饋幫助患者復健更有效率歐!想了解更多請點:表現回饋|職能治療師這樣鼓勵患者做復健!

當中風患者進行雙側動作練習時,上述的感覺動作回饋能夠激發患側腦的動作皮質區,促進動作功能的恢復。

職能治療師在醫院會提供什麼雙側動作訓練呢?

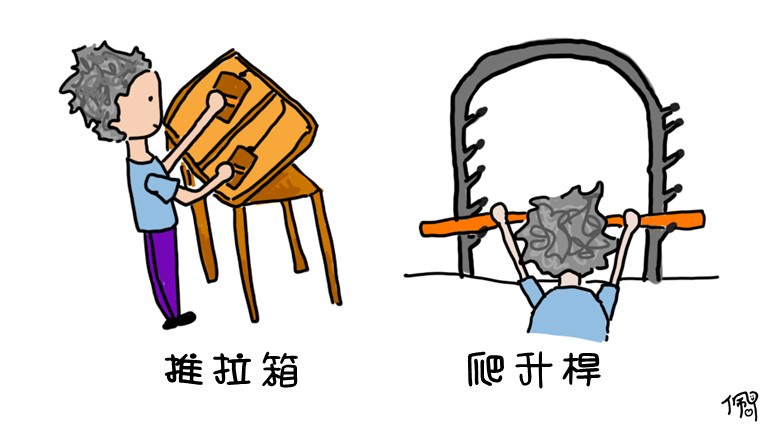

在職能治療室中就有許多提供雙側動作訓練的器材,對稱性的有推拉箱、爬升架,鏡像對稱的例如腳踏車、交替式推拉箱,有些醫院甚至還有機器輔助進行主動、被動式的對稱性動作訓練。另外,治療師常見的爬升梯也是常見的雙側動作訓練,更詳細的說明也可以看一下爬升架正確的訓練方式: 上肢動作爬升梯該訓練三大重點

除此之外職能治療師也會提供功能性的雙側動作訓練,例如雙手同時拿起杯子、雙手同時操作桌上的硬幣等,根據患者的能力不同,設計適合的動作復健計畫。

結合居家、日常生活功能動作訓練

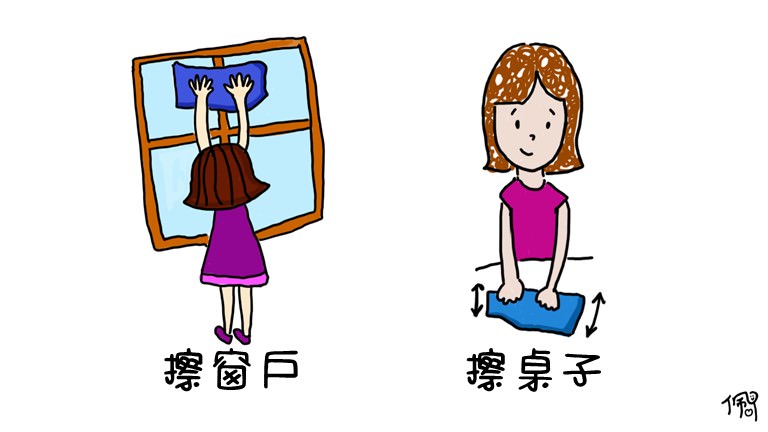

除了復健科提供的器材以外,其實日常生活中本來就有許多動作是對稱性的動作,例如雙手擦桌子、拖地、擦窗戶等等,復健不一定需要特地在醫院診所才能夠進行,只要將復健動作融入居家、日常生活中,即便在家中也可以自主練習,達到更快恢復日常功能的目的唷!

其實所有的復健都可以結合到日常活動的唷,想了解更多請點:中風康復|中風動作復健新觀念,訓練功能改善生活障礙!

📮 想獲得更多復健技巧與教學資源?歡迎追蹤我們:

其它中風復健相關療法:

中風動作復健,用想的也能改善動作偏癱?!

照鏡子做復健好好玩,幫助中風偏癱復建

職能治療師的腦中風復健治療

參考資料:

- 黃琬倩, 楊婕淩, 吳菁宜, & 林克忠. 不同雙側上肢訓練模式對中風復健成效之文獻回顧.

- 張雅棻, 黃琬倩, 林娜翎, 黃昱, 紀皇, & 吳菁宜. (2008). 中風病患雙側動作訓練療效之文獻回顧. 臺灣職能治療研究與實務雜誌, 4(1), 1-16.

- 張雅棻, 魏慈慧, & 吳菁宜. (2006). 侷限誘發療法與雙側動作訓練對中風病患腦重組機制之綜論. 臺灣職能治療研究與實務雜誌, 2(2), 74-81.

- 張雅棻, 吳菁宜, 柯智裕, 吳佩璇, 鄭如芠, 陳玥岑, & 林克忠. (2008). 改良式制動療法與雙側動作訓練對中風後動作與日常生活功能成效之對照試驗. 職能治療學會雜誌, 26(1), 37-52.

本篇圖畫 by 小佩0

職能治療師、吱吱復健創辦人,《中風復健這樣做》作者。專長中風復健與帕金森動作訓練,分享實用經驗、輔具應用與長照照顧技巧(如失智、骨折、衰弱、臥床長輩復能)。

若你在復健上卡關,也歡迎透過私訊一起討論適合的方式。