本篇是「初階篇」:聚焦在手指的放鬆、感覺重建,以及「握」與「放」三個關鍵階段,幫助多數中風者能在日常生活中重新使用患側手。精細操作(如扣鈕扣、寫字、筷子訓練)屬於「進階篇」內容,將在後續介紹。

重點閱讀

一、腦中風的影響與手功能的重要性

很多家屬與病友都會問:為什麼手動不了?是肌肉壞了嗎?

腦中風是神經損傷,不是肌肉壞掉

事實上,中風後手部功能障礙的核心原因,是大腦到手部的「神經控制訊號」被中斷。

真正受傷的是「腦神經連線」,而不是肌肉本身。肌肉接收不到來自大腦的精確指令,自然無法協調地完成動作。因此,復健的目標是重新搭建這條「控制迴路」。

為什麼中風會影響手指動作?

手部擁有全身最複雜、最精細的運動系統。它主要由大腦皮質的「運動皮質」指揮,並透過「皮質脊髓路徑」將指令傳遞到脊髓,再到達手指。

這條路徑一旦受損,大腦就失去了對手指的精準指揮權,導致手指難以分離動作、難以伸展,或是動作變得僵硬、笨拙。

手指功能在日常生活中的角色

許多人想到手功能恢復,目標會直接鎖定在最高難度的「精細任務」:

精細任務:扣鈕扣、寫字、拿筷子、滑手機。

但我們在生活中也常使用的是「基礎任務」:

基礎任務:提購物袋、拿掃把、握毛巾、扶著碗。

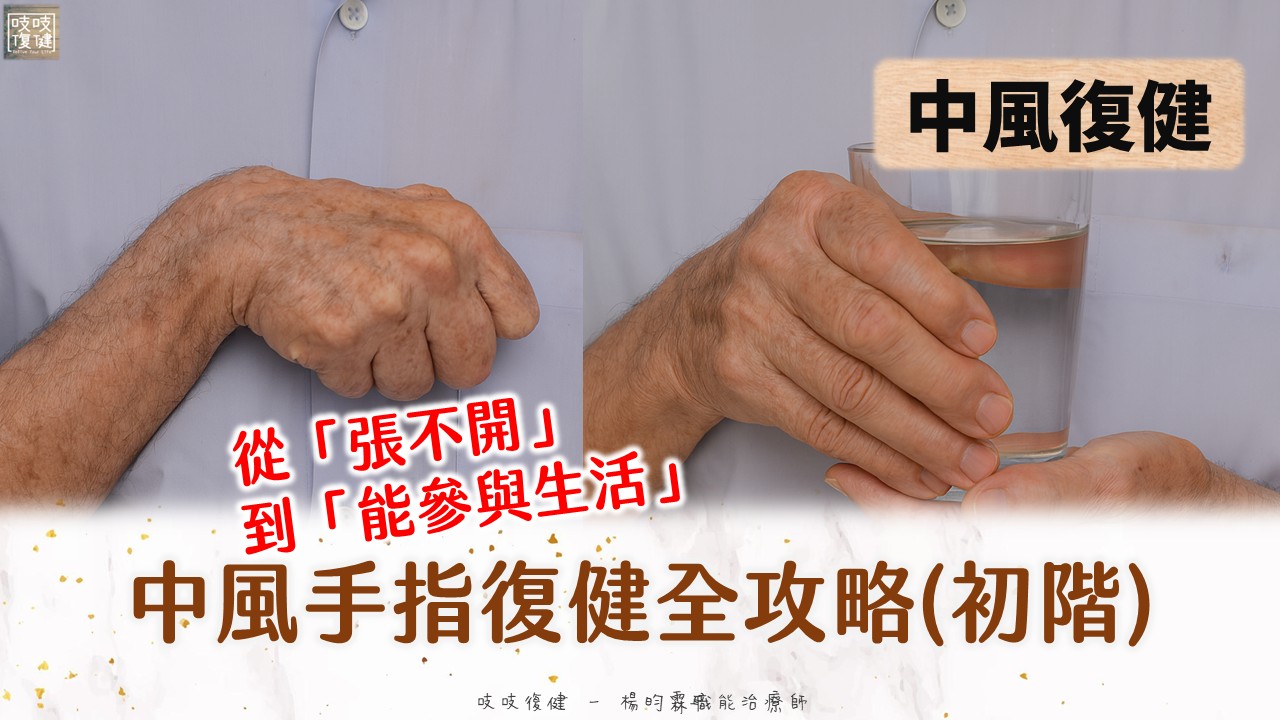

本篇的目標是讓你「找回能參與生活的手」,從能協助、能配合開始,一步步走向主動控制,讓患側手不再只是「擺設」。

本文宗旨:大腦重新學習動作

總結來說,手功能恢復的關鍵不在於「拉筋」或「被動活動」的次數,而是透過「大腦重新學習動作」的過程來達成。這需要有目的、有意義且主動的參與。

二、大腦與神經對手指動作的影響

手指的複雜控制仰賴於多個腦區的協同工作,共同構成一個「動作學習迴路」。

大腦如何控制手指

運動皮質:負責發出動作指令。

感覺皮質:提供回饋(手的位置、壓力、觸感)。

- 基底核與小腦:協調動作的精準度、幅度和節律。

中風後典型手部變化

神經損傷後,手部常出現以下典型表現:

張力上升(痙攣):屈肌張力過高,導致手緊握、拳曲。

伸肌無力:手指難以主動張開。

分離困難:手指無法單獨活動,動作會被其他手指牽連。

內在肌無力:掌內肌肉功能喪失,難以完成拿硬幣等細微操作。

神經損傷後的「連線中斷」現象

我們可以把神經訊號比喻成一條電線。中風就像是這條電線的某處被切斷或短路,導致指令(電力)無法順利從大腦(總開關)傳遞到手指(終端裝置)。

復健的任務,正是刺激大腦,讓它繞過受損區域,重新接上或建立新的電路。

📖 提升復健效果: 你必須了解的「動作學習」是什麼

📖 大腦的復原潛力:神經可塑性:中風、腦傷後,大腦自我修復的超能力

三、造成手指動作困難的主要原因

為什麼我的手明明還在、卻就是不聽使喚、動不起來?

中風後手指動作困難通常是多重因素疊加的結果:

肌力下降(沒有力氣):主要表現在手指出力困難,特別是做伸直方向的動作時。

肌張力過高(痙攣):這是屈肌(負責彎曲)過度活躍,導致手蜷曲,難以放開或伸直。

協調性不佳:由於大腦控制不精準,動作表現為僵硬、不順暢、不穩定。

感覺障礙:觸覺、位置覺喪失,大腦「摸不準位置」,動作學習因此受到限制。

動機與認知參與不足:缺乏專注力或身體意識,導致病人「知道該動」卻「動不起來」。

四、復健核心概念:神經可塑性與動作學習

手指復健的重點,不是動作做幾次,而是大腦有沒有在「學習」。

要恢復控制,關鍵在於神經可塑性與動作學習,也就是讓大腦重新建立指令與手部動作之間的連線。

➊ 神經可塑性:大腦能重新學會

神經可塑性讓大腦有機會重建連線,但唯有動作學習發生,大腦的結構與功能才會真正改變。

這也是為什麼「動得多」不一定等於「練得好」。

➋ 動作學習:讓大腦重新找回控制

機器人、電刺激、針灸等療程都能幫助動作學習,例如放鬆張力或刺激肌肉,但它們都只是「輔助工具」,並非真正的主角。

真正讓手恢復控制的關鍵是「大腦能理解並修正動作,知道自己在做什麼。」若沒有大腦的主動參與,許多輔助療程的效果往往只是暫時的。

➌ 動作學習三原則

復健要有效,必須遵循動作學習的三大原則:

反覆練習:足夠的次數才能固化神經連結。

主動參與:必須由患者主動發出意圖和做出動作。

功能導向:訓練動作應盡量模擬生活中的實際功能(例如拿杯子,而不是單純地彎曲手指)。

➍ 為什麼「動得多不一定練得好」

如果只是重複動作而沒有大腦的「意圖」和「感覺回饋」參與,大腦就不會建立新的控制連線。

有效的動作需要:有感覺、有意圖,這樣才能真正被大腦「學會」。

五、手指復健的主要實證方法

以下列出臨床常見、具實證支持的輔助方法:

機器人輔助訓練:適合初期手部完全無力者,提供高重複性的被動或半主動運動刺激。

動態矯具:透過手指動態矯具協助手指做出更多主動動作練習,餐與日常生活。

功能性電刺激(FES):在患者嘗試動作時,輔助肌肉收縮,幫助手指產生正確的伸展與抓握動作。

鏡像治療、動作想像(心像治療):透過視覺錯覺或在腦中想像動作,促進大腦動作區的活化。

虛擬實境(VR)訓練:將復健動作融入遊戲情境,提升患者的專注度與動機。

徒手帶領:利透過治療師擺位與引導,幫助個案手指做出正確的動作。

👉 關鍵提醒: 這些方法都是「輔助」,真正決定成效的,是動作學習是否成功發生。

延伸閱讀:鏡像治療:我如何用一面鏡子,來「欺騙」中風後的大腦?

六、手指要怎麼復健?從「張力、感覺、動作」一步步回來

中風後的手指復健,不是「一直動就會好」,而是要依照身體狀況,先放鬆、再喚醒、再控制、最後融入生活。

➊ 先處理「前提問題」:張力太高、感覺太弱

要練動作前,必須先解決「肌肉張力」和「感覺回饋」這兩件事,否則動作將會事倍功半。

- 張力太高時要先放鬆:

- 肌肉太緊,手就會蜷曲成拳狀,想動也動不了。

- 不要「硬拉」,而是「長時間、低強度的拉筋」透過矯具協助手指維持伸直的姿勢,讓手慢慢放鬆下來。例如,固定在伸展姿勢下持續 2~3小時,比大力拉扯幾秒有效得多。

- 擺位也很關鍵:保持手打開、手腕略微伸展的姿勢,能對抗屈肌張力。

- 正念呼吸幫助放鬆:在拉筋或擺位時,可搭配正念呼吸練習。專注在呼吸節奏(例如吸氣 4 秒、吐氣 6 秒),同時覺察手部的重量與接觸感,能讓全身與手部張力逐漸下降。這個方法對於「越想放越緊」的狀況特別有效。

- 感覺不好要加上感覺訓練:

- 大腦無法控制,有時是因為「沒感覺」而不是「沒力氣」。大腦不知道手在什麼位置、有沒有出力。

- 感覺訓練:從觸覺、壓力、溫度、位置覺入手,利用不同質地的物品(米粒、毛巾、不同溫度水),重新讓大腦「認得」這隻手還在。

📖 感覺訓練:中風感覺障礙怎麼訓練?

📖 面對肌肉張力:中風復健面對肌肉張力,不要對抗它

➋ 張力穩定後,開始練「會握、會放」

要讓手重新動起來,第二步是讓它放鬆,然後練「會握、會放」!

當手能放鬆下來、感覺也回來一點後,下一步是訓練核心功能:「練會握、會放」。

- 訓練柱狀物:一開始不要太難,可以拿柱狀的寶特瓶、棍子等物品。

- 重點在「放」:很多人可以握緊,但放不開。放開才是真正的大腦控制!訓練時應著重於手掌及手指的用力與鬆開的控制。

- 動態矯具:一開始很多人其實有放鬆但是太過微弱,這事後搭配動態矯具可以讓放鬆的結果放大,幫助練習!

📖 完整握放訓練解說影片: 中風後手指抓握練習

➌ 把「握與放」融入生活任務

當會握、會放的控制力提升後,訓練就要開始「生活化」,提升其功能性:

- 生活情境訓練:掃地時一起握拖把、數錢、擰乾毛巾、提袋子、握住水瓶等,只要是「用手參與」的動作,都有訓練價值。

- 初階目標:協助手:日常生活中,手常是「一隻主手、一隻協助手」的合作。初期目標是讓患側手「先成為能協助的手」(例如用患側手握住杯子、壓著紙張)。達成這個目標,九成以上的人都能在生活中練得出成果。

➍ 進階階段:手指張開訓練

手指張開(主動伸指)是中風後最困難的一步,因為伸肌往往比屈肌更為無力。它需要更多時間和更穩定的誘發。

這階段可以搭配:徒手誘發與引導(治療師輔助伸指)、動作想像、鏡像治療或電刺激(幫助伸肌出力)、練習撐開。

每個人受傷的部位與嚴重程度不同,能否練出手指伸直的難易度也會不一樣。

但可以確定的是,前面的基礎(張力、感覺、握與放)一定要先練好,後面才有機會往前進。

七、日常訓練建議與常見錯誤

經過前面的放鬆、感覺喚醒與動作練習,手已經能開始參與一些活動。

接下來要做的,是把這些練習帶進日常生活,讓大腦在生活情境中持續學習、強化控制。

下面整理幾個在家可執行的訓練原則與常見錯誤,幫助你練得更有效。

✅ 日常訓練建議

動作前先暖身:例如:準備拿筷子前,先練幾次「握筷→放筷」的動作;準備掃地前,先練幾下「握瓶→放瓶」,讓大腦和肌肉預備好。

每天重複,動作要慢:高品質的重複輸入比速度更重要。每一次動作都應該專注而緩慢。

動作要有感覺:每次訓練時,先感覺(手在什麼位置),再出力,確保大腦有接收到回饋。

姿勢要穩定:保持正確的身體擺位:肩放鬆、肘靠前、手腕略微伸展,這樣才能讓手指更容易發力。

⚠️ 常見錯誤

拉筋太用力或時間太短:無法有效放鬆張力,甚至可能造成肌肉受傷。

只做被動關節活動,沒主動練習:被動活動無法觸發大腦的「神經可塑性」,無法讓大腦重新學習控制。

忽略感覺訓練:只專注於力量,忽略了控制的基礎(感覺回饋)。

一味追求力氣與速度:揠苗助長,最終忽略了更重要的「控制」與「手指分離」能力。

八、結語

這篇初階篇,為您建立了「手指復健的正確邏輯」——從神經損傷的原因出發,理解到恢復的關鍵在於大腦的神經可塑性與動作學習。

中風後的手要恢復功能,不是靠多少昂貴的療程,而是讓大腦重新學會控制的過程。當您能完成「張力放鬆、感覺回饋、會握與放、能在生活中參與」這些步驟時,您就已經走完復健最重要的一大步。

復健最終不是訓練肌肉,而是訓練大腦重新認識這隻手。當大腦重新學會控制,手就會重新學會生活。

下一篇,我們將會進入「手指協調與精細動作訓練(進階篇)」,讓手真正「回到生活」的核心階段。

📖 階段性訓練: 中風手部復健的六大階段:確認目標,讓復健不卡關

📖 技巧應用: 讓手動起來的秘訣:如何讓手出現在生活裡?

📖 翻掌訓練:中風翻掌訓練全攻略|手腕卡住、不聽使喚怎麼辦?

📖 手指器材訓練:中風手指初階訓練指南|5個動作讓手指不再卡卡

📮 想獲得更多復健技巧與教學資源?歡迎追蹤我們:

職能治療師、吱吱復健創辦人,《中風復健這樣做》作者。專長中風復健與帕金森動作訓練,分享實用經驗、輔具應用與長照照顧技巧(如失智、骨折、衰弱、臥床長輩復能)。

若你在復健上卡關,也歡迎透過私訊一起討論適合的方式。